六、唐代の「松に鶴」

採松花 姚合(注24)ここにあげた以外にも同様の用例は枚挙に暇がない。最後に挙げた元?の例を見ると、前節において述べた鳳凰と鶴の二分化という現象がはっきりと 詩の上に現れていることを知ることができる。

擬服松花無處學 松花を服せんと擬して 學ぶに處無し

嵩陽道士忽相教 嵩陽道士 忽ち相い教う

今朝試上高枝採 今朝試みに上りて高枝に採る

不覺傾翻仙鶴巣 覺えず 仙鶴の巣を傾翻するを

山居即事 王維(注25)

…… ……

鶴巣松樹遍 鶴は松樹に巣くいて遍し

人訪?門稀 人は?門を訪るること稀なり

燕子龕禪師 王維(注26)

…… ……

行随拾栗猿。 行くには随がう 栗を拾うの猿。

歸對巣松鶴。 歸りには對す 松に巣くう鶴。

宿山寺 賈島(注27)

絶頂人來少 絶頂 人來たること少なく

高松鶴不群 高松 鶴群せず

見蕭侍御憶舊山草堂詩因以繼和 白居易(注28)

…… ……

鴻思雲外天。 鴻は思う 雲外の天。

鶴憶松上風。 鶴は憶う 松上の風。

和雨中花 白居易(注29)

…… ……

松枝上鶴著下龜。 松枝上の鶴 著下の龜。

千年不死仍無病。 千年死せず仍た病むなし。

鄂州寓嚴澗宅 元?(注30)

鳳有高梧鶴有松 鳳は高梧に有り 鶴は松に有り

偶來江外寄行蹤 偶たま來たる江の外 行蹤を寄す

唐代に至って突如としてこのような例が頻出するのであるが、なぜこのような状況が生まれたのであろうか。一つには、よく言われるように、 この鶴という文字で表現された鳥たちの中には、現在の我々が考える生物学的なツル以外にコウノトリに属すような、外見上ツルによく似た鳥たちも 含まれていたという解釈である。言い換えるなら唐代において「鶴」という文字が意味した範囲は、現代の我々が考える以上に広かったのである。 もちろんコウノトリを表す文字が中国になかったわけではない。鶴同様に『詩経』の中にすでに「鸛」という文字でコウノトリは登場している。 (注31)あるいは時には「鵠」という文字も、ツルを表したり、コウノトリを表したりしている。

唐以前における鶴を初めとする鳥たちがいかなる文字によって表現されていたかについても十分に研究・考察を加える必要があると思われるが、 現在のところ筆者は大概次のようではなかったかと考えている。

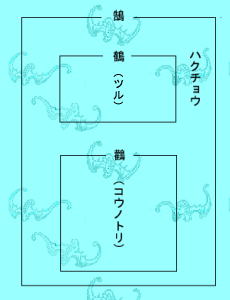

古書又多言鵠。鵠即是鶴音之轉。後人以鵠名頗著。謂鶴之外、別有所謂鵠。故?雅既有鶴、又有鵠。蓋古之言鵠、不日浴而白、白即鶴也。一方、「鸛」と言う文字は主にコウノトリを表し、この鳥が鶴によく似た鳥であることは十分認識されていたようではあるが、鶴とは違って 樹上に巣を作ることが知られているなど(注33)、また『詩経』がそうであるように、唐以前には「鶴」とはさほど混同されることはなかったように 思われる。以上の点をまとめて図示するなら十四図のようになるであろう。(古書又た多く鵠と言う。鵠は即ち是れ鶴音の轉。後人鵠の名を以てすること頗ぶる著るし。謂へらく鶴の外、別に所謂鵠有り。故に?雅に 既に鶴有り、又た鵠有り。蓋し古の鵠と言うは、日浴せずして白ければなり。白きは即ち鶴なり。)

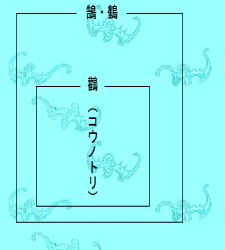

このような状態の続くうち次第に「鵠」と「鶴」との混同が顕著になり(注34)、やがて「鶴」の文字自体も白く美しい鳥の総称と言う役割を 持ち始めたのではないだろうか。すなわち人々のツルへの愛着が昂じるとともに「鶴」の意味する範囲が次第に肥大化し、いつしか「鵠」の字とともに 白い鳥の総称となり、「鶴」の文字は単なるツルだけではなく、コウノトリをもその意味の範疇に含むようになったのである。これを図示するなら十五図の ようになるであろう。

十 四 図

十 五 図

一方それに反して霊鳥としての鶴のイメージは人々の頭の中で増幅し、拡大していった。やがて細長い足と大きな翼を持ち、 ゆったりと空を舞う中・大型の鳥はすべて「鶴」と表現されるようになった。かくて唐人の「鶴」は、松の木に巣作りをもするようになったのである。

家の煙突に巣を作るコウノトリ

『フランドルの暦』より

「四月、庭の恋人たち」(注36)

【注釈】

24.『姚少監詩集』巻十

25.『唐王右丞集』巻四

26.『唐王右丞集』巻六

27.『唐賈浪仙長江集』巻八

28.『白氏長慶集』巻五

29.『白氏長慶集』巻五十二

30.『元氏長慶集』巻十九

31.『詩経』?風・東山 鸛鳴于垤、婦歎于室

32.『爾雅翼』巻十三 鶴

33.『本草網目』禽一 鸛

鸛、以鶴而頂不丹。長頚赤喙、色灰白、翅尾倶黒、多巣於高木樹。

34.「鵠」の字と「鶴」の字との混同については、多くの詩歌の異同において顕著に見られる。そのいくつかの例を挙げよう。

『謝宣城詩集』巻三 休沐重還丹陽道中詩 田鵠遠相叫。沙鴇忽争飛。

『文選』巻二十七 田鵠作田鶴

『楽府詩集』巻三十九 野田黄雀行 不如鴻鵠志、非是鳳凰羣。

『文苑英華』巻二百六 鴻鵠作鴻鶴

『玉臺新詠』巻八 奉和詠舞 鸞廻鏡欲満、鵠顧市應傾。

『?子山集』巻三 鵠作鶴

『文苑英華』巻三百三 宮殿石登臺 離鵠將雲散、飛花以雪廻。

『藝文類聚』巻六十二 鵠作鶴

あるいは文字の異同だけでなく、「鶴」と「鵠」とを同様の意味で用いている例も存在する。例えば謝霊運の「答謝諮議」という詩においては 先にも引いた『易』の「鳴鶴在陰」という句が「鳴鵠在陰」として用いられている。また「鵠年(鶴壽)」「鵠卵(鶴の卵)」のような例も見られ、 後世になるほどこの混在状況は進むように思われる。

35. 江南において決して鶴の姿を見ることができないということはない。時代は下るが宋の林逋、和靖先生が江南・西湖の孤山に鶴を養い、 時人から梅妻鶴子と呼ばれた話は有名であり、また明の屠隆は「考槃餘事」巻三 魚鶴箋・鶴品の中に次のように記している。

鶴仙禽也。……江陵鶴澤中多鶴。因以名郡。揚州亦有。……

(鶴は仙禽なり。……江陵の鶴澤中に鶴多し。因りて以て郡に名づく。揚州にも亦た有り。)

これらの記事から考えて江南の地でも鶴が実見できたことは明らかであるが、これらの鶴はおそらくいわゆる白鶴―丹頂鶴とは違い、 ナベヅルやマナヅルの類であったろうと思われる。

36.『美しき時祷書の世界』木島俊介著 中央公論社 1995年